Gemeindezentrum Bernau

Gemeindezentrum Bernau

Gemeindezentrum Bernau

Neubau Gemeindezentrum mit Winterkirche

Projektdaten:

- Auftraggebein: Evangelische St. Marien Gemeinde Bernau

- BGF: 980 m2

- Zeitraum: 2017

- Eingeladener Realisierungswettbewerb

- Ein Projekt in Zusammenarbeit mit GAP Architekten

- Auftraggebein: Evangelische St. Marien Gemeinde Bernau

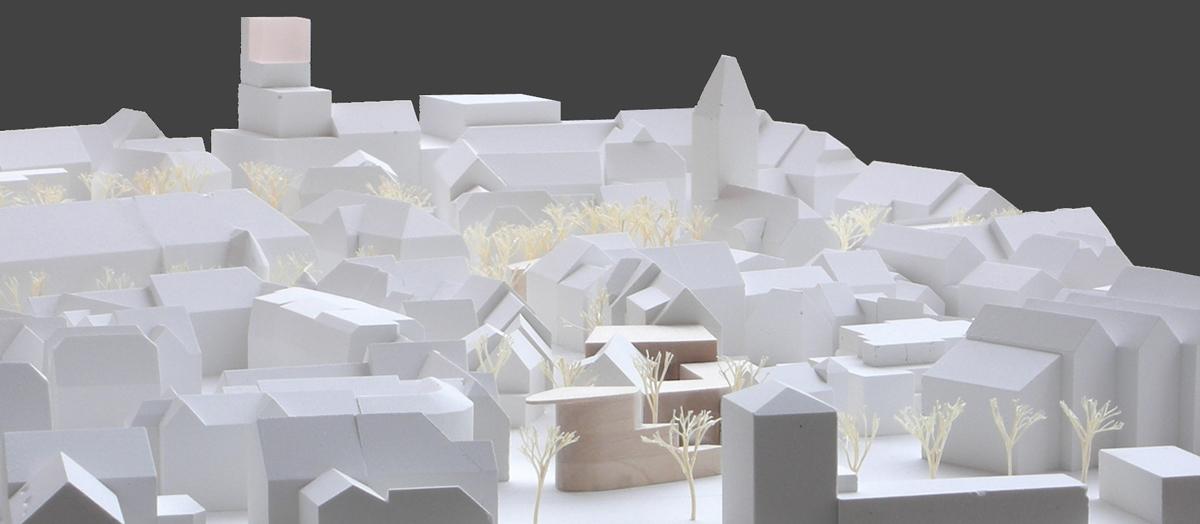

Die prosperierende Bernauer St. Marien Gemeinde möchte ihren provisorischen Gemeindesaal durch einen Neubau in der Altstadt – direkt zwischen den beiden historischen Pfarrhäusern an der Marienkirche – ersetzen, der auch als Winterkirche genutzt werden kann. Zudem sollen auch Räumlichkeiten für das alltägliche Gemeindeleben geschaffen werden sowie – für Veranstaltungen auf dem Kirchplatz – von dort aus direkt zugängliche WCs.

Unser Vorschlag sieht einen differenziert gegliederten Baukörper vor, der sich behutsam in das sensible Umfeld einfügt. Er erstreckt sich vom Kirchplatz über den Hof bis zur Kirchgasse und bildet dadurch gleichzeitig zwei Adressen aus: Zum einen den Haupteingang des Kirchsaals am Kirchplatz, zum anderen in der Kirchgasse den Eingang zu den Gemeinderäumen. Beide Gebäudebereiche sind über einen Wandelgang am Innenhof verbunden, sodass größtmögliche Flexibilität für die Nutzung gegeben ist. Die Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten dieses Holzbaus wird zusätzlich noch durch Erweiterungsmöglichkeiten des Saals auf beiden Ebenen gesteigert.

Unser Vorschlag sieht einen differenziert gegliederten Baukörper vor, der sich behutsam in das sensible Umfeld einfügt. Er erstreckt sich vom Kirchplatz über den Hof bis zur Kirchgasse und bildet dadurch gleichzeitig zwei Adressen aus: Zum einen den Haupteingang des Kirchsaals am Kirchplatz, zum anderen in der Kirchgasse den Eingang zu den Gemeinderäumen. Beide Gebäudebereiche sind über einen Wandelgang am Innenhof verbunden, sodass größtmögliche Flexibilität für die Nutzung gegeben ist. Die Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten dieses Holzbaus wird zusätzlich noch durch Erweiterungsmöglichkeiten des Saals auf beiden Ebenen gesteigert.